L'armée ottomane

Pendant longtemps, toute étude sérieuse sur l'armée ottomane en Occident a été entravée par des préjugés liées à la peur du « péril turc », remontant à l'époque des conflits entre Etats chrétiens et l'Empire ottoman musulman. Ces préjugés sont tellement enracinés qu'ils sont aujourd'hui à peine remarqués : les costumes de la plupart des cirques, par exemple, sont souvent une moquerie à peine déguisée (sic) des uniformes ottomans. Les témoins de l'époque sont parfois beaucoup plus objectifs. Laonikos Chalcocondyle, qui écrit à la fin du XVème siècle, après 1480, note ainsi que le succès des Ottomans doit beaucoup à leur stricte discipline, à une bonne logistique, à une attention portée au bon état des routes, à des camps bien montés et à des services de premier ordre.

![]() |

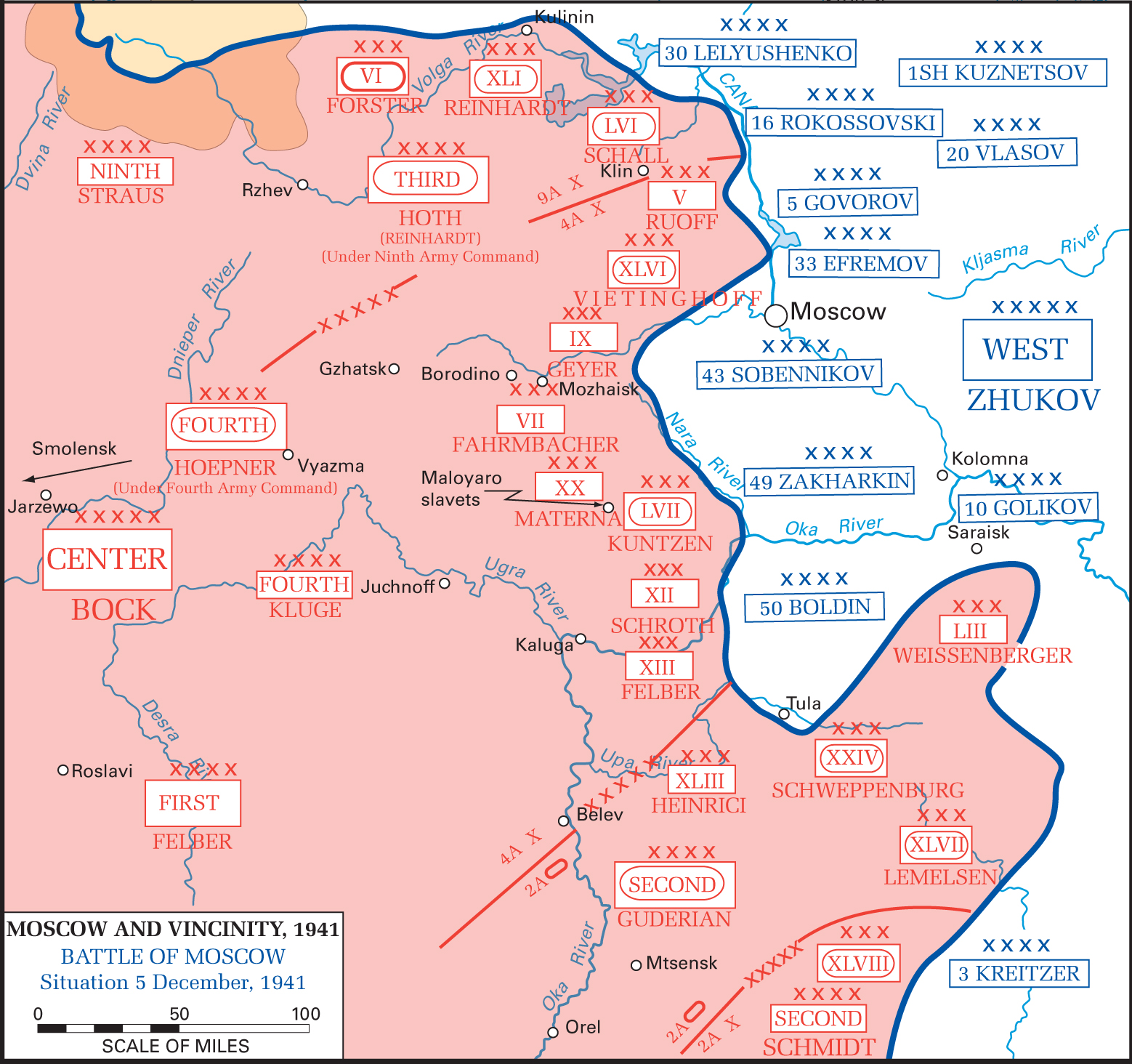

| Les soldats de l'armée ottomane au début du XVème siècle : un fantassin yaya, un cavalier spahi de l'armée provinciale et un fantassin régulier.-Source : Osprey. |

Dès le milieu du XIVème siècle, les sultans ottomans alignent des effectifs militaires considérables, relativement à la taille de leur Etat. Les Turcomans nomades servent en tant qu'akinciss'ils sont des volontaires attirés par le pillage, ou comme yürükss'ils se regroupent en contingent tribal. Ce sont des archers montés, parfois équipés d'armures lamellaires et d'un lasso : ils ne peuvent prendre des forteresses ou occuper des territoires, aussi le sultan les utilise-t-il comme « raiders » sur la frontière. Orhan est le premier à organiser une armée véritablement professionnelle, comprenant des musulmans et des chrétiens. Les cavaliers sont dirigés par des sanjak beys et sont répartis en unités de 1000 et de 100. Les fantassins, de la même façon, sont regroupés en dizaines, centaines et milliers. Les hommes à pied sont surtout des archers : quand ils servent chez les Byzantins, ceux-ci les appellent mourtatoi. Payés en numéraire, on leur octroie ensuite des terres. Ces troupes sont en général plus fidèles au chef local qu'au sultan, aussi celui-ci les relègue-t-il souvent en deuxième ligne dès la fin du XIVème siècle.

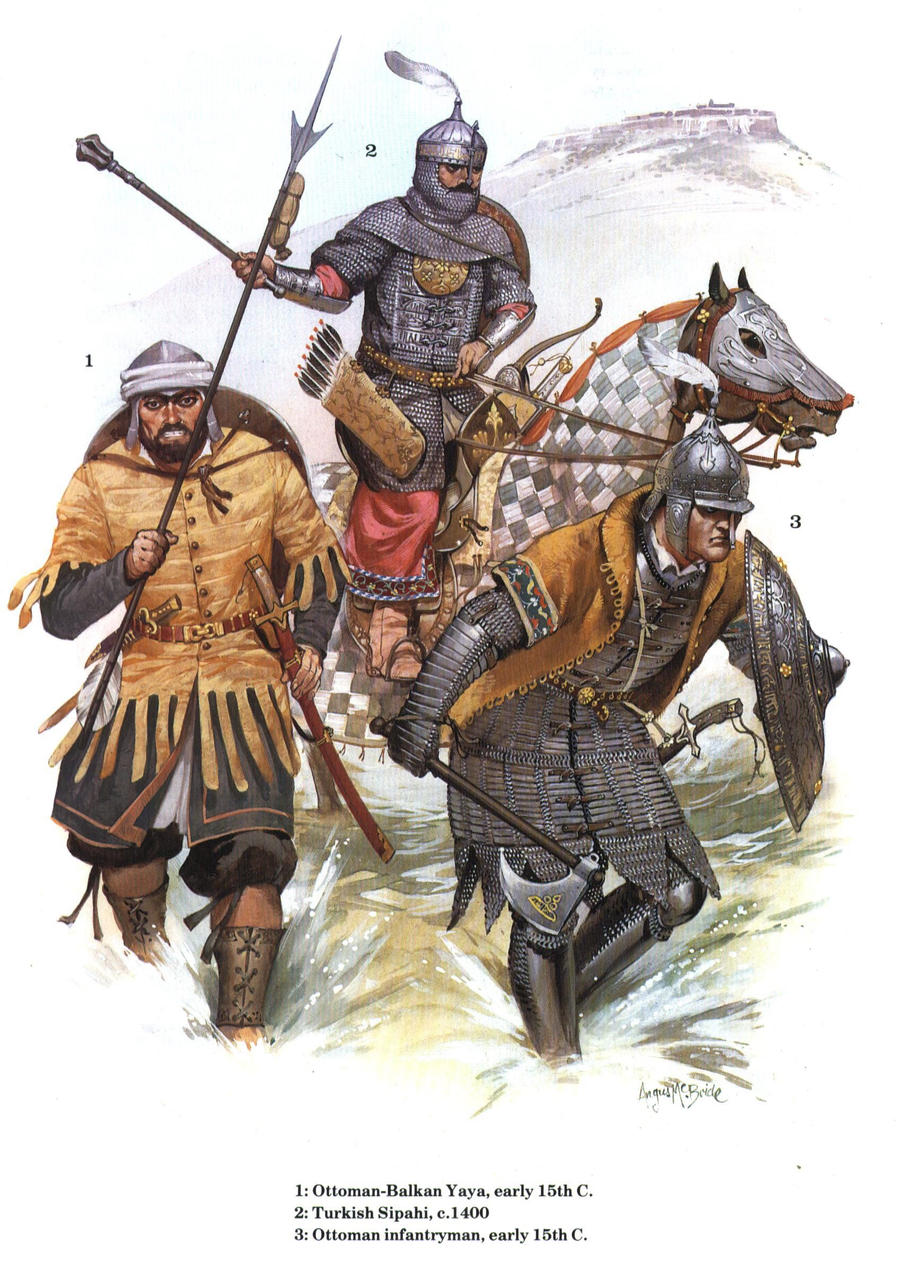

Le corps des Kapikulu(« esclaves de la Porte ») semble être né dans la seconde moitié du XIVème siècle, avec son infanterie d'élite, les janissaires. Au départ, ce sont des prisonniers de guerre que l'on a reconvertis en soldats. Le devchirme, ou recrutement forcé d'enfants chrétiens pour alimenter les rangs des janissaires, n'est instauré qu'en 1438. Il est parfois populaire dans certaines régions : ainsi, les musulmans bosniaques, pourtant exemptés car islamisés, s'arranger pour y glisser leurs enfants, en raison de leur pauvreté. Les janissaires reflètent la société ottomane, dominée par une élite militaire et où la mobilité sociale est alors plus forte qu'en Europe Les plus brillants rejoignent le palais du sultan comme pages. Ils ont jusqu'à sept années de formations pour intégrer la cavalerie des Kapikulu, le commandement des Kapikuluou de hautes fonctions administratives. Les régiments de janissaires (ortas) reflètent les confréries de ghazisdont ils sont issus : il y en aura jusqu'à 101, qui comprennent de 50 ou 100 et jusqu'à 3 000 hommes. 34 unités spéciales fournissent la garde rapprochée du sultan et un vivier d'officiers. La plupart des grades a une conotation culinaire, survivance de l'époque nomade turque : le colonel est le chef de la soupe, le quartier-maître est le chef cuisinier, etc. Le symbole le plus fameux de chaque ortaest d'ailleurs la marmite, où sont cuites les rations quotidiennes et autour de laquelle les hommes s'assemblent pour manger. Renverser ce chaudron est un signe de mutinerie. Chaque ortaa son emblème sur un drapeau, présent aussi sur les tentes, les bras, les mains et les jambes des soldats. Les hommes reçoivent un salaire mensuel et sont cantonnés dans des baraquements. Les promotions se font à l'ancienneté, et les janissaires viellissants ou mutilés reçoivent une pension et intègrent les unités de vétérans (oturak). L'entraînement est régulier avec des armes telles que l'arc, la fronde, l'arbalète et le javelin. Les premières armes à feu sont adoptées contre les Hongrois, à partir de 1440, mais leur emploi ne se généralise qu'au XVIème siècle.

![]() |

| Les janissaires sur une miniature représentant la bataille de Mohacs (1526)-Source : Wikipédia. |

Le fait que les janissaires soient tirés d'esclaves ne doit pas surprendre : la pratique est alors fort commune aussi bien chez les chrétiens que chez les Turcs islamisés, de même que le massacre des prisonniers de guerre en certaines occasions. Les Ottomans ont su se montrer, dès les origines de la dynastie, remarquablement tolérants, ce qui entraîne des conversions ou le maintien d'une élite militaire chrétienne dans un certain rôle. Les premiers janissaires sont probablement formés dans les années 1360, après la conquête de la Thrace, à partir de prisonniers de guerre byzantins. Ils servent de complément à l'infanterie des yaya. Mourad II, qui instaure la pratique du devchirme en 1438, réoriente les janissaires vers la conquête de l'Europe plutôt que la guerre à l'est. Mehmet II fait des janissaires le coeur de l'armée ottomane et introduit ses fidèles pour créer un corps très discipliné. Les janissaires ne sont qu'un millier dans la seconde moitié du XIVème siècle mais déjà 12 000 au moment du siège de Constantinople. Archers, ils deviennent progressivement des arquebusiers avec l'introduction massive des armes à feu au XVème siècle. Leur rôle a été souvent exagéré dans la conquête ottomane des premiers siècles, bien qu'au XVème, les Kapikulusoient effectivement de plus en plus en pointe de l'armée du sultan. Les janissaires tiennent le centre de la ligne de bataille à Kosovo en 1389. En 1402, à Ankara, ils tiennent au centre en position défensive devant la cavalerie de Tamerlan jusqu'à ce que les ailes montées ploient. A Varna, en 1444, leur défense est basée sur le « cercle de chariots » (tabur), avec une aile gauche garnie de toutes les armes à feu.

Le corps des Kapikuluprend une place de plus en plus importante dans l'empire ottoman. Mehmet II place le corps sous le commandement d'hommes issus du devchirme ; il y a alors 12 000 janissaires et les fiefs provinciaux (timar) sont de plus en plus octroyés à des cavaliers du Kapikulu. La cavalerie est plus importante et plus prestigieuse que les janissaires : il ne faut pas la confondre avec celle, provinciale, des spahis, bien qu'elle mette la main sur de nombreux fiefs provinciaux. Elle comprend 6 régiments. 4 remontent au XIVème siècle ; les « porteurs d'armes » constituent la garde du corps du sultan avant d'être remplacés par les « enfants spahis » créés par Mehmet Ier.

La cavalerie des spahisforme le gros de l'armée ottomane : elle peut aligner jusqu'à 40 000 hommes, pour moitié issus des provinces européennes (Roumélie). Le fief dit timarentretient normalement un cavalier ; les zeametspermettent aussi d'aligner des suivants. Les fiefs appelés hassappartiennent aux grands personnages de l'empire. Mais les droits des spahis sont limités : le timarn'est pas, en fait, un fief au sens occidental du terme. Le système s'installe d'abord en Asie Mineure puis dans les populations chrétiennes soumises des Balkans. Les spahisfournissent au sultan une bonne cavalerie légère. Au déclenchement de la campagne, un spahisur dix reste sur place pour assurer l'ordre, les autres se regroupent en alay(régiments). Les sanjak beys rejoignent alors les gouverneurs provinciaux (belerbeys) puis le sultan. Les spahis d'Anatolie ou de Rouméliereçoivent souvent la place d'honneur, à droite, sur le champ de bataille, selon l'endroit où se déroulent les combats. Les raiders akincidoivent précéder l'armée, éclairer sa marche, effrayer l'ennemi, menacer ses voies de communication. Ils défendent les frontières de l'empire, opèrent dans les zones montagneuses difficiles, éliminent la guérilla sur les arrières de l'armée. Ils sont normalement contrôlés par les gouverneurs des provinces frontalières et vivent du pillage. Le sultan utilise aussi les forces fournies par ses vassaux chrétiens. Les princes parfois otages servent dans le régiment müteferrikadans la capitale. Ce régiment, qui comprend aussi les fils de la noblesse turque, fait partie du Kapikulu. Les Bulgares, les Albanais et les Serbes sont ainsi contraints d'envoyer leurs fils servir le sultan. Les Serbes fondent des canons à la fin du XIVème siècle et les Ottomans récupèrent cette production. A la bataille d'Ankara contre Tamerlan, en 1402, une infanterie serbe en armure d'acier noir utilise des armes à feu tandis que la cavalerie combat à la lance et à l'épée.

![]() |

| Un cavalier spahi (sipahi) de l'armée ottomane. Cette cavalerie provinciale forme le gros des effectifs mais commence à être supplantée, sous Mehmet II, par le corps des Kapikulu-Source : Osprey. |

L'infanterie ottomane est désignée par de nombreux termes, à commencer par celui d'azapau XIVème siècle : une infanterie de marine, puis des archers légers opérant en avant des formations régulières. Recrutés pour la durée d'une campagne, ils sont plus tard soldés et tiennent garnison. Les voynikssont les chrétiens des Balkans, qui servent comme fantassins dès le règne de Mourad Ier ; ceux de Thessalie jouent un grand rôle dans le siège de 1453. On ne sait pas très bien quand les Ottomans commencent à utiliser pour la première fois l'artillerie. Des canons auraient été employés en 1388 contre les Karamanides, puis en 1389 à Kosovo et en 1396 à Nicopolis. L'artillerie commence à se généraliser à partir des années 1420. Les Ottomans ont récupéré les experts des Balkans pour la fonte de canons et vont se distinguer par la fabrication d'énormes pièces et l'utilisation d'une poudre de meilleure qualité, qui provoque une fumée blanche. Les artilleurs utilisent le feu croisé, des tirs séquencés entre batteries espacées, le tir de nuit, des mantelets de protection, des canons moyens pour fragiliser les défenses puis les achever au canon lourd, en particulier. Le corps des artilleurs fait partie du Kapikuluet a été fondé par Mourad II.

Au niveau de la structure de commandement, le sultan a la mainmise sur sa garde mais aussi sur les unités régulières provinciales, comme celles de Roumélie ou d'Anatolie, qui dépendent de lui. Ces régiments comprennet une cavalerie lourde de féodaux, la cavalerie légère irrégulière qui mène la guerre frontalière, et l'infanterie des levées. Les détachements fournis par les vassaux chrétiens du sultan reçoivent leurs propres officiers turcs. La garde du sultan comprend pas moins de 6 régiments, dont font partie les janissaires, avec à la fois de l'infanterie et de la cavalerie. La taille de l'armée ottomane a souvent été exagérée par ses ennemis : chaque province fournit en fait 400 cavaliers, et les janissaires ne comprennent alors que 12 000 hommes.

Pendant le siège, les Ottomans vont se distinguer par leur utilisation de l'artillerie et par la volonté de mener un assaut combiné terre-mer. Ils n'hésitent pas à recourir à une forme de guerre psychologique, notamment par l'utilisation de la musique militaire. Les cavaliers et fantassins ottomans se servent surtout de leurs arcs à pied, et montrent des qualités certaines pour les travaux de siège et face aux revers qu'ils subissent, ne se décourageant pas facilement. Mehmet II porte un intérêt particulier à l'artillerie : on le crédite même de la mise au point d'un mortier à longue portée pendant le siège. Les sapeurs ottomans relèvent de la longue tradition islamique de la guerre de siège, qui utilisent alors de nombreux projectiles incendiaires plutôt que les béliers ou les tours d'assaut. La flotte ottomane doit avant tout assurer le transport des troupes d'Anatolie en Roumélie mais prend part de plus en plus à des opérations de combat : son apparition sera une mauvaise surprise pour les défenseurs. Cette marine, basée à Gallipoli, est sous-estimée par ses adversaires : pourtant, les Ottomans ont appris et ont mis à la tête de leurs galères des convertis, anciens chrétiens, qui bénéficient d'une certaine expérience en la matière.

![]() |

| Un canon en bronze ottoman du type de ceux utilisés pendant le siège de Constantinople.-Source : Wikipédia. |

L'armée byzantine

Depuis le début du XIIIème siècle, l'Empire byzantin ne peut plus aligner d'effectifs conséquents. Les armées dépassant les 10 000 deviennent extraordinaires. Si au XIIIème siècle la différence entre l'armée centrale des tagmata et les armées provinciales tend à se réduire, Byzance recourt massivement à l'emploi de mercenaires qui assèche ses rares ressources financières. Jean Cantacuzène parvient dans la décennie 1330 à imposer un service obligatoire à la frontière, mais l'effort s'interrompt avec le renouveau de la guerre civile en 1341. Jean Cantacuzène lui-même s'empare de Constantinople avec seulement 1 000 hommes, en 1347. L'empereur, devenu vassal du sultan, ne dispose plus qu'une armée réduite à la portion congrue : le sultan Bayezid ne demande que 100 hommes à Byzance en 1390...

![]() |

| Les soldats byzantins après la reprise de Constantinople par l'Empire de Nicée, en 1261.-Source : Osprey. |

Le système des pronoai, soldats rétribués par des revenus fonciers, mis en place par les Comnènes, survit jusqu'à la fin du XIIIème siècle. Plutôt un cavalier lourd, le pronoiariosest appelé pour une campagne et quand il est propriétaire foncier, amène avec lui ses hommes, dont, parfois, des mercenaires. Des soldats-paysans fournissent la cavalerie légère et l'infanterie. Ce système décline rapidement au XIVème siècle en raison de l'avance des Turcs. La guerre civile entraîne également une hérédité des revenus et des terres qui contribue à l'effondrement du recrutement.

Le terme le plus courant pour désigne les unités est désormais celui d'allagion : au départ troupe de cavalerie de 50 hommes, elle devient parfois une force de 300 voire 500 hommes. Elle est subdivisée en groupes de 100, 50 et 10 hommes et plusieurs peuvent être regroupées en formations plus importantes. L'allagion disparaît avec la perte de l'Asie Mineure. On parle ensuite, dans les provinces européennes, de megala allagion pour les armées provinciales, dénommées en conséquence. La conquête par les Ottomans de ces régions provoque en retour la constitution d'unités ad hoc dans un Empire byzantin de plus en plus rétréci.

La fameuse Garde Varange est encore attestée en 1404 mais a peut-être cédé la place à une unité de Crétois signalée en 1422. En 1437, une autre unité de la garde, composée de Catalans, apparaît encore dans les sources : elle avait été formée par Jean Cantacuzène. Les propres servants et proches de l'empereur constituent une garde rapprochée, encore signalée autour de Constantin XI par Nicolo Barbaro. Les anciens thèmes, subdivisions militaires de l'Empire dirigés par un dux, sont remplacés au XIVème siècle par des circonscriptions plus petites, les katepanikon, centrés autour d'un kastron (une ville fortifiée avec un donjon). Le kephale dispose de plusieurs officiers pour organiser la défense et les garnisons provinciales sont à recrutement local. Mais ces garnisons sont composées de miliciens, qui garnissent aussi les nombreuses tours de garde (pyrgoi) édifiées en Thrace et en Macédoine, en particulier, entre les XIIIème et XVème siècles. L'efficacité de la défense dépend donc, de plus en plus, des situations locales.

![]() |

| Soldats byzantins du XIVème siècle.-Source : Osprey. |

Le déclin de la marine byzantine commence dès le Xème siècle, avant de s'arrêter quelque peu sous les Comnènes. Les marchands italiens prennent de plus en plus l'ascendant pour la fourniture à Byzance de moyens navals et en 1204, la flotte byzantine a pour ainsi dire disparu. Elle n'est reconstruite qu'après la reconquête de Constantinople par l'Empire de Nicée en 1261. Michel VIII crée plusieurs unités : les Gazmouloi, les Tzakones(de l'infanterie de marine issue de Morée) et les Prosalentai, qui fournissent les rameurs. La marine byzantine aligne 80 navires dès 1283, mais les empereurs la démantèlent ensuite en partie et les Génois fournissent de nouveau l'essentiel des bâtiments. Au XIVème et XVème siècles, les sources mentionnent fréquemment 10 navires en tout et pour tout pour les Byzantins...

La chaîne de commandement, avec l'empereur au sommet, est particulièrement complexe. Le Livre des Offices du Pseudo-Kodinos, en 1355, mentionne dans l'ordre le despote, le sébastocrator, le César, le Megas Domestikos(commandant de l'armée en cas d'absence du précédent) et le Megas Doux (commandant de la flotte), qui sont les rôles principaux. L'artillerie, bien que connue dans les Balkans dès la seconde moitié du XIVème siècle et utilisée par les Turcs en 1400, n'apparaît côté byzantin que lors du siège de 1422. Les canons ont probablement été obtenus par les Vénitiens ou les Génois, et le premier fondeur à Constantinople n'est mentionné qu'en 1452. Les armes à feu portatives ont peut-être été utilisées par les soldats byzantins pour la défense de Constantinople, mais ce n'est pas assuré : ils les appellent molybdobolon (lanceur de plomb), skopeta ou touphax, mots dérivés des termes italiens ou turcs.

L'armée byzantine est donc surtout composée de mercenaires, parfois organisés, comme la fameuse compagnie catalane de Roger de Flor. Les Albanais sont installés en nombre par les despotes de Morée sur leurs terres et fournissent à ce prince d'excellents combattants. Le duc de Bourgogne Philippe le Bon envoie 300 hommes en 1445 pour soutenir le despote Constantin, futur empereur. A côté des Catalans et des Crétois, les Byzantins ont aussi recours à des Européens. En 1399, le maréchal Boucicault, après le désastre de Nicopolis, se met au service de l'empereur avec 600 hommes d'armes, 1 000 valets et 600 archers soldés par le roi Charles VI. Une partie de l'effectif reste sur place jusqu'en 1402. Enfin, les Byzantins utilisent, à partir de la guerre civile du milieu du XIVème siècle, de plus en plus de Turcs comme auxiliaires. Jean Cantacuzène en emploie jusqu'à 20 000 en 1349. Des mercenaires valaques sont également présents lors du siège de 1422.

Constantinople ne compte plus, en 1453, que 40 à 50 000 habitants, et une garnison de quelques centaines d'hommes. Un recensement de tous les hommes en état de se battre demandée par l'empereur à George Sphrantzès donne ainsi 4 973 Grecs, professionnels ou miliciens, et 200 résidents étrangers mobilisables. Mais ce dernier chiffre n'inclut que les résidents étrangers permanents. La défense est probablement assurée par une fourchette de 6 à 8 500 hommes, dont beaucoup de miliciens. L'archevêque Léonard donne 6 000 Grecs et 3 000 étrangers. L'empire byzantin ne peut plus recruter de mercenaires : sa défense repose donc sur des troupes autochtones et sur les volontaires étrangers présents dans la capitale, soldats et marins. A l'intérieur de murailles encerclant une surface devenue immense pour la faible population, on trouve plusieurs concentrations d'habitants séparées par des espaces en friches. Le quartier des commerçants étrangers, près de la Corne d'Or, à l'est, est ainsi plus peuplé. Chaque quartier à sa milice. Les monastères emploient alors des gardes armés et dans la campagne, les moines veillent dans les tours d'observation : on les verra également sur les remparts de la ville. La défense comprend sans doute un grand nombre d'archers et d'arbalétriers byzantins -ces derniers étant particulièrement renommés. Elle dispose de pièces d'artillerie, moins imposantes que celles des Ottomans, et de nombreuses armes à feu portatives ; le feu grégeois est sous la responsabilité de Johannes Grant, que l'on croit être un Ecossais arrivé à Constantinople via le Saint Empire, parmi les troupes de Gustiniani.

![]() |

| Vue en coupe des murailles de Théodose II, édifiées sous l'Antiquité Tardive et qui repoussent toutes les tentatives de siège jusqu'en 1453. Seule exception : en 1204, la IVème croisade pénètre dans la ville de Constantinople, mais par la muraille de la Corne d'Or, pas par celle terrestre.-Source : http://pages.usherbrooke.ca |

Les murs de Constantinople sont ceux édifiés par l'empereur romain Théodose II (408-450). Seule exception, l'empereur Manuel a fait ceindre le nouveau quartier des Blachernes d'une muraille plus récente, avec tours, mais sans fossé. Un mur de fortune a été construit à l'intérieur du grand fossé protégeant les fortifications à partir de 1341 et a été renforcé entre 1443 et 1448. Les améliorations portent aussi sur la capacité à accueillir des armes à feu, évidement non envisagée à l'origine. Une chaîne massive barre par ailleurs l'entrée de la Corne d'Or aux navires, en étant tendue de la ville jusqu'à Galata. L'absence d'une véritable marine de guerre, en revanche, va se révéler un handicap important pour les Byzantins. Sur ce plan, le renfort des Génois et des Vénitiens compense ce manque, mais pas suffisamment.

Un siège dantesque (6 avril-29 mai 1453)

En janvier 1453, Mehmet II est à Edirne, où les régiments de l'armée provinciale se rassemblent avec les troupes de la garde. Bientôt arrivent aussi un contingent serbe de 1 500 hommes et des mineurs de même origine. 50 charpentiers et 200 hommes préparent les routes et les ponts pour transporter l'artillerie turque et dégagent aussi les champs de tir devant les remparts de Constantinople. En février, les dernières places fortes byzantines sur la mer Noire et la mer de Marmara sont prises par les Ottomans. Les régiments d'Anatolie traversent le Bosphore, près de la forteresse de Rumeli Hisar construite par Mehmet II.

![]() |

| Carte du siège de Constantinople.-Source : http://filebox.vt.edu |

Les Turcs mettent ensuite en marche leurs trois gigantesques canons, le plus gros devant être tiré par 60 boeufs. L'artillerie est disposée à 8 km des remparts, fortement gardée. La flotte ottomane appareille de Gallipoli et établit un camp en mars dans la baie de Diplokionion, au nord de Galata. Les navires, qui viennent juste d'être construits, ont besoin d'un entretien régulier. Le décompte de la flotte est difficile à établir avec précision : un document officiel de la cour de Bourgogne établi par Jean de Wawrin parle de 18 galères, 60 à 70 galiotes et de 16 à 20 navires plus petits, avec sans doute 16 à 20 navires de transport, en particulier pour les chevaux. En face, l'empereur Constantin XI bat le rappel des hommes en état de se battre, mais le total est bien faible. En revanche, la flotte présente, si l'on peut dire, un meilleur aspect : 26 navires garnissent la Corne d'Or, dont 10 byzantins, 5 génois, 5 vénitiens, 3 autres venant de Crète, un d'Ancône, de France et d'Espagne.

Constantinople occupe une péninsule de forme triangulaire. Les murailles terrestres s'étendent depuis le quartier des Blachernes sur la Corne d'Or au quartier du Stoudion sur la mer de Marmara. Les murs situés le long de la Corne d'Or s'étendent sur 5-6 km. Les remparts sont plus simples le long de la mer de Marmara et sur la Corne d'Or. Des plages se sont formées devant cette dernière, transformées en entrepôts. 16 portes garnissent le rempart : c'est par ces murailles maritimes que les croisés de 1204 étaient entrés dans Constantinople. Mais pour cela, il faut contrôler la Corne d'Or. La muraille terrestre supporte le gros de l'assaut. Le quartier des Blachernes a été intégré aux remparts : les murs le défendant sont percés de deux portes, dite de Caligaria et des Blachernes, et d'une poterne condamnée, Kerkoporta, qui se trouve à la jonction avec le vieux mur de Théodose II. Ce dernier comprend un fossé (18 mètres de large, 6 à 9 mètres de profondeur) suivi d'un talus surmonté d'un parapet, et deux lignes de fortifications, le rempart extérieur (protégé par des tours de 10 mètres de haut tous les 50 à 100 mètres) et le rempart extérieur (12 mètres de haut, garni de 96 tours de 18 mètres), entre lesquels s'intercalent des couloirs de circulation. Du sud vers le nord on y trouve successivement la porte d'Or, la porte Pegae, la porte de Rhegium, la porte Saint-Romain, la porte Saint-Cyriaque (parfois appelée porte militaire de Saint-Romain : les sources font souvent la confusion entre les deux) puis la porte de Charisius. La section entre les deux portes de Saint-Romain, dans la vallée du Lycus, baptisée le Meisotechion, a toujours été considérée comme le point faible des remparts. Gustiniani choisit, en accord avec l'empereur, de défendre le rempart extérieur, au vu de la maigreur des effectifs : la tactique avait fonctionné en 1422 contre Mourad. Luc Notaras et Nicéphore Paléologue, un parent de l'empereur, défendent les remparts de la Corne d'Or. Démétrios Cantacuzène commande 700 hommes dans le secteur central de l'église des Saints-Apôtres, prêts à intervenir où la défense le commanderait. Gustiniani, avec 2 000 Grecs et Italiens, a la charge de la section centrale de la muraille terrestre qui est le point le plus menacé.

![]() |

| Carte de Constantinople-Source : Larousse.fr |

![]() |

| Les formidables remparts de Théodose II succombent devant l'artillerie mise en oeuvre par les Ottomans.-Source : http://paulusindomitus.files.wordpress.com |

Les Byzantins ont le temps de fêter Pâques, la date la plus importante pour l'Eglise orthodoxe, avant l'arrivée des premiers éléments turcs sous les murs le lendemain. Le 2 avril 1453, la grande chaîne est tendue au travers de la Corne d'Or, jusqu'à la place génoise de Galata. Les responsables de Galata décident de rester neutres. Les Vénitiens tentent frénétiquement de creuser un fossé devant les murailles des Blachernes ; les balles de coton ou les peaux de cuir placés devant les murs pour amoindrir l'impact des boulets turcs seront de peu d'effet. Chaque tour de la porte d'Or à celle de Horaia comprend un archer soutenu par un arbalétrier ou un canonnier : Luc Notaras a disposé quelques canons mobiles en guise de réserve dans le quartier du Petrion. Le 23 mars, Mehmet II et son armée ont quitté Andrinople et se rassemblent à 4 km de Constantinople. L'artillerie est déjà en position contre les murailles, avec 14 ou 15 batteries, dont 3 visent les Blachernes et comptent le deuxième plus gros canon turc, surnommé Basilic. Deux batteries visent la porte de Charisius, 4 la porte Saint-Romain, 3 la porte Pege et 2 sont face à la porte d'Or. Des canons plus petits sont disposés entre les grosses pièces : en tout, 69 canons, peut-être, en 15 batteries, 5 de 4 petits canons chacune, 9 de 4 petits canons et un gros chacune, et une de 4 gros canons face à la porte Saint-Romain. Le tir des canons est soutenu par celui d'une douzaine de vieux trébuchets bâtis à partir du 11 avril.

Le 2 avril, alors que la chaîne est tirée en travers de la Corne d'Or, Mehmet II établit son camp face à la porte Saint-Romain. Le 6, l'armée ottomane se déplace de sa position de rassemblement et se concentre à 1,5 km des remparts, avant de s'installer en première ligne. Les régiments de Roumélie sont à gauche, le sultan est au centre et les troupes d'Anatolie sont à droite. La garde et les irréguliers sont largement conservés en réserve. Zaganos Pasha prend la tête d'une force qui occupe la rive de la Corne d'Or tandis qu'un petit détachement turc surveille Galata. Les Turcs établissent leurs positions de siège sur 4 km, de la mer de Marmara à la Corne d'or : celles-ci prennent la forme d'une tranchée, derrière laquelle un remblai de terre sert de support à une palissade en bois surmontée de tours, avec des poternes. L'effectif de l'armée ottomane a été grandement exagéré : cependant, elle compte au minimum 60 000 combattants, peut-être 80 000. La supériorité numérique est donc écrasante, il est vrai : les défenseurs se battent à 10 ou 15 contre 1.

Au matin du 6 avril, l'empereur Constantin XI rejoint Gustiniani sur les remparts, près de la porte Saint-Romain. L'artillerie turque commence son tir et continue le 7, faisant s'effondrer une partie du mur près de la porte de Charisius. Le deuxième jour, le gros canon d'Urban disposé devant les Blachernes commence à surchauffer. Les Turcs versent de l'huile pour le refroidir après chaque tir, mais le canon se fissure le 11 avril. En outre, le recul projette les pièces dans la boue. Le premier assaut turc a lieu dès le 7 avril : les irréguliers et volontaires se jettent sur le centre des murailles, soutenus par les archers et les canonniers, mais ils sont repoussés. Les canons byzantins sont efficaces dans leur rôle antipersonnel. De nuit, la muraille est réparée. Les premiers jours, les assiégés font des sorties mais Gustiniani, qui craint de perdre trop d'hommes, recule les défenseurs du parapet à la muraille extérieure. Mehmet II repositionne certains canons et l'artillerie reprend son tir le 11 ou le 12 avril. Celle-ci délivre alors un tir continu jusqu'à la fin du siège.

La flotte ottomane tente de pénétrer dans la Corne d'Or mais échoue face aux galères plus grandes mises en oeuvre par les défenseurs. Dans la nuit du 17 au 18 avril, les Turcs lancent une attaque nocturne surprise contre la partie de la muraille près du Mesoteichon, mais après un combat de quatre heures, ils sont repoussés après avoir perdu 200 hommes. Le 20 avril, trois navires génois affrétés par le pape, chargés de vivres et d'armes, renforcés par un transport byzantin bourré de grain de Sicile, se présentent devant le blocus turc. L'amiral turc mène la charge avec ses navires plus petits, qui se gênent avec leurs rames tout en étant dominés par les bâtiments adverses. Le vent tombe dans l'après-midi et pousse les navires chrétiens vers la côte. L'amiral turc cherche alors à les endommager au canon, sans succès. Puis il les aborde, mais les Génois manient la hache et taillent en pièces les assaillants, tandis que le navire impérial jette du feu grégeois. Mehmet II, fou de rage, entre dans l'eau avec son cheval pour hurler sur l'amiral turc. En soirée, le vent se lève à nouveau et les navires entrent dans la Corne d'Or, la chaîne étant relevée et 3 bateaux vénitiens couvrant leur arrivée. C'est un coup sévère porté au moral des Ottomans, mais Mehmet ne se décourage pas : il casse son amiral mais le remplace immédiatement et reste bien déterminé à conclure le siège. A terre, le bombardement progresse : le 21 avril, le tir des canons fait s'effondrer une tour et une partie des remparts dans la vallée du Lycus. Mais l'assaut n'est pas donné car Mehmet n'est pas présent à cet endroit ce jour-là.

Le sultan fait ensuite débarquer les canons de ses navires pour tirer sur les bateaux adverses dans la Corne d'Or. Mais ceux-ci sont gênés par Galata : c'est à cette occasion qu'il aurait mis au point le fameux mortier. Mehmet a finalement l'idée de transporter sa flotte sur des cales en bois, depuis le Bosphore jusqu'à la Corne d'Or, en passant par les collines situées derrière Galata. Le stratagème lui a probablement été inspiré par un exemple récent des Vénitiens, qui lors d'une guerre en Italie transporte ainsi leurs vaisseaux de la rivière Adige à la rive nord du lac de Garde. Mais il y a d'autres précédents identiques dans le monde musulman. Saladin avait démonté ses navires pour les transporter du Nil à la mer Rouge. Les mamelouks ont fait de même du Caire à Suez en 1424. Le 22 avril, la tranchée recouverte de planches bien graissées est achevée. Sous le couvert de l'artillerie, les navires, voiles dressées et avec un équipage réduit, sont hissés à travers les collines. 72 bateaux, dont 30 galères, sont finalement déchargées dans la Corne d'Or. Les défenseurs en perdent le contrôle et les murailles de ce côté-ci sont menacés : il faut divertir des effectifs du mur terrestre pour les garnir. C'est le tournant du siège.

Pensant que la flotte turque du Bosphore est désormais moins puissante, des navires chrétiens menés par Giacomo Coco lancent un raid avec des projectiles incendiaires dans la nuit du 28 avril. Deux transports chargés de coton et de laine sont escortés par deux galères et 3 petits navires. Mais les Turcs, probablement prévenus, sont aux aguets et coulent le navire de Coco. La bataille dure une heure et demie, les chrétiens sont forcés de se replier. Le 3 avril, Constantin XI a envoyé un petit navire arborant le pavillon turc, avec 12 volontaires également déguisés, pour aller à la rencontre de l'escadre vénitienne qui, croit-il, doit bientôt arriver pour l'aider. Le 23 mai, le navire revient bredouille, au grand désespoir de l'empereur. Le 3 mai, les défenseurs installent des canons sur les murailles de la Corne d'Or dans l'espoir de toucher les navires turcs. Deux jours plus tard, le mortier de Mehmet ouvre le feu et coule un navire génois « neutre » ancré à Galata. Progressivement, les équipages des navires chrétiens sont descendus à terre pour renforcer les Blachernes. Les Turcs tentent sans succès de forcer la chaîne barrant la Corne les 16-17 mai et 21 mai. En revanche, ils établissent un ponton pour relier les deux rives de la Corne d'Or, que les Byzantins ne parviennent pas à détruire avec leurs feux grégeois. Ils peuvent ainsi envoyer des troupes sous les remparts de la Corne d'Or et frapper les murailles des Blachernes avec leurs canons sous un angle différent.

Le 2 mai, le Basilic est remis en action. Le 6, les batteries concentrées face à la porte Saint-Romain ouvrent une nouvelle brèche dans la muraille. Elle est élargie le 7, mais un assaut nocturne des Turcs échoue. Une foule d'hommes armés d'échelles et de crochets tente d'escalader le rempart, sans succès. Un soldat byzantin, Rhangabe, aurait coupé en deux le porte-étendard du sultan, Amir Bey, avant de succomber lui-même. Entre les 8 et 11 mai, les canons creusent une nouvelle brèche près de la porte Caligaria. Un assaut dans la soirée du 12 pénètre dans le palais des Blachernes avant d'être repoussé. Les canons se concentrent alors près de la porte Saint-Romain, secteur qui semble le plus prometteur. Abandonnant les trébuchets et autres mangonneaux, les Ottomans recourent aux mines pour saper la muraille. Les mineurs serbes, pour la plupart, creusent d'abord près de la porte Charisius, dans la vallée du Lycus, mais le terrain n'est pas praticable. Une nouvelle mine est réalisée sur le mur des Blachernes. Une contre-mine dirigée par Johannes Grant tombe sur le puits turc le 16 mai et d'autres tentatives sont annihilées le 21 mai par inondation ou enfumage des galeries. Le 23, un officier et plusieurs mineurs turcs sont même capturés. Sous la torture, l'officier révèle l'emplacement des autres mines qui sont toutes éliminées au 25 mai. Zaganos Pasha a fait construire des tours d'assaut, qui servent en fait de couverture pour les hommes qui comblent le fossé. L'une d'entre elles est détruite avec des barils de poudre placés dans les remblais sur laquelle on l'avait faite avancer pour tester leur solidité, lors d'une sortie des assiégés dans la nuit du 18-19 mai. D'autres sont également éliminées et le reste est démantelé.

Les défenseurs ont de plus en plus de mal à réparer les brèches et érigent plutôt des palissades de fortune en arrière de celles-ci. Les sorties sont restreintes car les portes endommagées rendent les défenseurs plus visibles. La poterne Kerkoporta est utilisée pour des attaques surprises de la cavalerie. Le moral flanche néanmoins et les frictions sont nombreuses entre Italiens et avec les Byzantins. Le 11 mai, l'icône de la Vierge portée en procession à travers la ville chute de son piédestal, ce qui est vu comme un mauvais présage. Le lendemain, un épais brouillard recouvre la ville et en particulier Saint-Sophie. Mehmet II envoie une ambassade pour exiger la reddition de la ville mais Constantin XI refuse, croyant toujours à l'intervention prochaine de Venise ou de la Hongrie.

Mehmet II prépare donc l'assaut final pour le 29 mai, à la fois sur terre et sur mer. Les navires turcs feront de la gesticulation sur le rempart de la mer de Marmara, les navires dans la Corne d'Or envoieront des hommes attaquer le rempart tandis que des troupes traverseront le ponton pour attaquer les Blachernes, parallèlement à l'assaut général sur la muraille terrestre. Dans la nuit du 27 au 28 mai, les soldats s'activent sous les torches, qui sont si nombreuses que les défenseurs croient, un moment, que le camp adverse a pris feu (!). Les Turcs comblent le fossé et rapprochent leur artillerie, sous une pluie battante, et les travaux cessent vers 1h30, le 29 mai. 200 archers et arbalétriers défendent alors la porte d'Or et le quartier du Stoudion. Gustiniani est au centre de la muraille, avec 400 Italiens et la plupart des Byzantins, près de la porte Saint-Romain. Minotto assure la défense des Blachernes, et dispose de Théodore de Karyston, le « meilleur archer du monde », d'après les sources grecques : celui-ci, avec Johannes Grant, l'ingénieur de talent, défendent la porte Caligaria. Luc Notaras a la responsabilité du Petrion et des remparts de la Corne d'Or jusqu'à la porte Sainte-Théodosia, avec 500 archers et tireurs d'armes à feu portatives.

![]() |

| Constantin XI sur les remparts, le dernier jour du siège-Source : Osprey. |

Trois heures avant l'aube du 29 mai, les irréguliers turcs montent à l'assaut, en particulier face à la porte Saint-Romain, dans la vallée du Lycus, défendue par les 3 000 hommes de Gustiniani. Le carnage est terrible, notamment en raison du tir des armes à feu concentrées autour du Génois, et dure pendant deux heures, moment où Mehmet II ordonne la retraite. Les navires ottomans tentent de poser des échelles sur les murailles, sans succès. Après un nouveau bombardement d'artillerie, les troupes régulières provinciales succèdent aux irréguliers. Plus disciplinées, elles font régulièrement retraite pour permettre aux canons de faire leur oeuvre et une partie des palissades de fortune byzantines est détruite. 300 Anatoliens s'infiltrent dans la brèche mais sont repoussés par les Byzantins menés par Constantin XI. Les combats sont aussi très violents aux murailles des Blachernes. Restent alors les troupes de la garde du sultan et les janissaires, qui montent en ligne pour le troisième assaut, avec une musique si bruyante qu'elle couvre même le tir des canons, sur la brèche près de la porte Saint-Romain. Un groupe de 50 hommes découvre que la poterne Kerkoporta a mal été refermée lors d'une sortie des défenseurs et pénètre dans le rempart, montant les escaliers et installant ses bannières sur le retranchement.

A ce moment-là, les janissaires peuvent encore être éliminés mais un coup du sort précipite le déroulement de la bataille. Gustiniani, qui se tient en première ligne sur l'une des palissades en bois, est mortellement blessé par une balle d'arme à feu. On l'évacue vers l'arrière et la scène provoque la panique parmi ses troupes et désespère l'empereur Constantin XI. Mehmet et Zaganos Pacha envoient alors d'autres janissaires pour exploiter la percée. Un groupe de 30 d'entre eux, menés par un géant nommé Hassan, attaque la palissade. Hassan arrive au sommet mais tombe victime d'une pierre. 17 de ses compagnons périssent aussi mais les autres tiennent la position. Les janissaires, à 4h00 du matin, se répandent dans le mur intérieur et prennent les défenseurs à revers. La défense des Blachernes cède bientôt, les Vénitiens cherchent à fuir vers leurs navires de la Corne d'Or mais sont pris en tenailles par les marins ottomans. Certains quartiers se rendent sans combat pour éviter les destructions, comme le Pétrion ou le Studion ; les Catalans périssent tous près de l'ancien palais impérial. Le prince turc Orhan, capturé, est bientôt reconnu et exécuté. Luc Notaras est également pris. Des navires chrétiens forcent malgré tout la chaîne de la Corne d'Or et s'enfuient, dont un emmenant Gustiniani qui périt pendant le voyage. Les marins crétois tiennent jusque dans l'après-midi trois tours près de la porte Horaia : impressionné par leur courage, Mehmet les laisse partir sans mal.

L'empereur Constantin XI, dont le corps n'est pas retrouvé, périt probablement en se jetant dans la mêlée sur les remparts ; une autre version indique qu'il est mis à mort par des marins près de la porte d'Or, ce qui montre qu'il aurait peut-être essayé de s'enfuir par mer. Constantinople est mise à sac, surtout par les marins et les irréguliers, mais Mehmet, s'il convertit Sainte-Sophie en mosquée, protège les autres églises orthodoxes. Les destructions se limitent à certaines parties de la ville : le long de la Corne d'or, aux Blachernes, près de l'Acropole et de l'hippodrome. Le bilan s'établirait à 4 000 Byzantins tués pendant le siège et la prise de la ville, et 50 000 prisonniers, soit beaucoup moins par exemple que le sac de 1204 par la IVème croisade... Mehmet II entre dans la ville à midi et se rend à Sainte-Sophie, convertie en mosquée. Le 1er juin, il ordonne de cesser le pillage et retire ses troupes de la ville, après les trois jours traditionnels accordés aux vainqueurs pour la mise à sac de la cité conquise.

Conclusion

Le sultan ottoman se tourne ensuite vers la reconstruction de la ville et son repeuplement, en installant parfois de force des populations chrétiennes, en plus des Turcs. Il veut faire de Constantinople un carrefour culturel, mais n'oublie d'édifier deux cantonnements pour les janissaires et un atelier de fonderie pour les canons. Mehmet se pose aussi en continuateur de l'empire romain et byzantin. L'élite byzantine, elle, a péri pendant le siège ; certains de ses membres -dont le megadux Luc Notaras- faits prisonniers ont été exécutés plus tard par le sultan ; d'autres, exilés en Morée, passent sous domination ottomane quand le despotat est rattaché à l'empire en 1460. Venise a perdu l'équivalent de 100 000 ducats dans la prise de Constantinople. Gênes doit accepter la démolition des remparts de Péra pour conserver ses privilèges commerciaux. Si l'armée ottomane subit un revers devant Belgrade en 1456, les possessions génoises en mer Noire sont de fait condamnées ; Georges Skanderbeg poursuit la lutte en Albanie jusqu'à sa mort en 1468. L'empire de Trébizonde, dernier vestige byzantin, tombe dès 1461. L'Occident, quant à lui, divisé, préoccupé par ses problèmes intérieurs, voit dans la chute de Constantinople une punition pour les péchés des Byzantins. Le fameux banquet du Faisan, en février 1454, où le duc de Bourgogne Philippe Le Bon fait voeu de croisade, reste un voeu pieux. Il faudra la chute du royaume de Hongrie au XVIème siècle pour que l'on s'alarme véritablement de la menace représentée par l'expansion ottomane, sous Soliman le Magnifique. Une autre puissance tire parti de la chute de Byzance : Moscou, fille de l'orthodoxie, devenue la troisième Rome.

Bibliographie indicative :

DUCELLIER, Alain, Le drame de Byzance. Idéal et échec d'une société chrétienne, Pluriel, Paris, Hachette, 1997.

HEATH, Ian et MCBRIDE, Angus, Byzantine Armies 1118-1461 AD, Men-at-Arms 287, Osprey, 1995.

NICOL, Donald M., Les derniers siècles de Byzance 1261-1453, Texto, Paris, Tallandier, 2008.

NICOLLE, David et HOOK, Christa, The Janissaries, Elite 58, Osprey, 1995.

NICOLLE, David et HOOK, Christa, Constantinople 1453. The end of Byzantium, Campaign 78, Osprey, 2000.

NICOLLE, David, et MCBRIDE, Angus, Armies of the Ottoman Turks 1300-1774, Men-at-Arms 140, Osprey, 1983.

RUNCIMAN, Steve, La chute de Constantinople 1453, Texto, Paris, Tallandier, 2007.